Éloge de la parole

Philippe Breton

Avons-nous conscience de tout ce que nous permet la parole ? Utilisons-nous toutes les ressources de cette capacité extraordinairement et spécifiquement humaine ? Philippe Breton répond à ces questions, moins triviales qu'il n'y paraît, en explorant les immenses possibilités de la parole, tant sur le plan personnel que social.

Il montre comment, historiquement, la parole a progressivement constitué un espace de substitution à l'exercice sans frein du pouvoir. Et comment les ressources de l'argumentation, comme celles de l'objectivation des passions, ont permis de faire reculer, toujours plus, la violence. Surtout, et c'est le principal objet de ce livre, il explique comment surmonter les obstacles qui s'opposent aujourd'hui au plein déploiement du pouvoir de la parole.

Cet ouvrage démontre comment chacun peut se réapproprier sa propre parole et comment le pouvoir partagé de la parole peut mettre un frein à la toute-puissance et à sa violence.

Nb de pages : 190

Dimensions : * cm

Philippe Breton

Philippe Breton

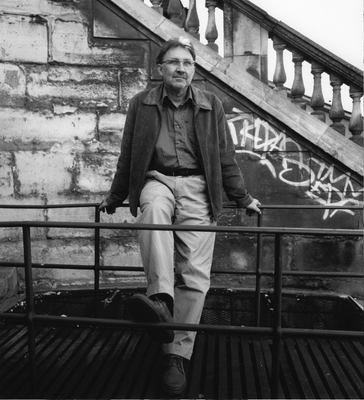

Philippe Breton, lauréat de l'Institut et docteur d'État en sciences de l'information et de la communication, est professeur des universités. Il enseigne au Centre universitaire d'enseignement du journalisme à l'Université de Strasbourg. Il dirige l'Observatoire de la vie politique en Alsace. Connu comme l'un des meilleurs spécialistes de la parole et de la communication, il est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels, à La Découverte, L'Éloge de la parole (2003, 2007) Les Refusants. Comment refuse-t-on de devenir exécuteur ? (2009) ou encore La parole manipulée (1997, 2020).

Extraits presse

" Voilà un mot qui en dit long. Parole. Son histoire pourrait bien se confondre avec celle des différentes manières d'être au monde imaginées par les hommes, à travers les temps. C'est ainsi que Philippe Breton, chercheur au CNRS, spécialiste de la communication, l'envisage ici, pour en définir tous les pouvoirs.

Parce qu'il voulait faire l'éloge de la parole à travers la reconstitution de ses propriétés les plus positives, Philippe Breton rappelle qu'elle réclame écoute, empathie, authenticité, pudeur, respect. Et nous laisse le soin de juger si cette parole est la nôtre. "

POLITIS

" Plus importante que l'apprentissage des techniques de communication, la bonne utilisation de la parole constitue un lien fondamental entre les hommes, l'antidote le plus sûr contre la violence. Mais il faut que cette parole soit juste et respectueuse de l'autre. Car elle peut être meurtrière, plus brutale que les coups. "

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ACTUALITÉS

" Depuis la préhistoire, la parole est au coeur des grands changements historiques. Alternative à la violence, espace d'épanouissement de la personne, elle occupe une place primordiale dans notre vie. L'auteur explique comment surmonter les obstacles qui s'opposent aujourd'hui au plein déploiement du pouvoir de la parole, et comment chacun d'entre nous peut se réapproprier la sienne propre. Instructif. "

PSYCHOLOGIES

" Philippe Breton s'attache dans ce nouvel opus à redonner à la parole son véritable pouvoir : l'alternative par excellence à la violence. Cette démarche salutaire d'inspiration humaniste est le fruit d'une réflexion exigeante fort bien venue en ces temps de toute puissance de l'image et de règne de cette parole convenue et formatée qu'on nomme aussi communication. "

BULLETIN CRITIQUE DU LIVRE EN FRANÇAIS

" D'une lecture pointue, cet essai éclaire d'une note optimiste un monde constamment dénoncé pour sa violence... "

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

" Avons-nous conscience de tout ce que nous permet la parole ? Utilisons-nous toutes les ressources de cette capacité extraordinairement et spécifiquement humaine ? Dans ce livre, réédité cette fois en "poche", Philippe Breton montre comment chacun, sur le plan personnel, peut se réapproprier sa propre parole et comment l'usage partagé de la parole peut mettre un frein à la toute-puissance du pouvoir et à sa violence. "

LE FIGARO

2026-02-03 - PRESSE

Table des matières

Introduction

Le pouvoir de la parole contre la parole du pouvoir

Un paradoxe moderne : parlez, mais taisez-vous !

Une perspective résolument humaniste

Remerciements

I. Les mécanismes de la parole

1. En amont de la communication

Parole ou communication ?

À l'origine, la parabole

La parole et ses militants

Que faisons-nous avec la parole ?

Exprimer, argumenter, informer

Une autre option : la langue des signes

Une société " audiocentrée " ?

2. La parole en conflit avec ses techniques

Pas de parole sans communication

Une pluralité de moyens de communication

La parole trahie par sa communication ?

L'interdit de l'image : garantie de la parole ?

La trahison de l'écriture

Le privilège du face-à-face

Les nouvelles technologies au service de la parole ?

Trois sens différents

3. Un lieu d'épanouissement de la personne

Le dialogue intérieur

Le lieu d'une différence

La parole, matrice du temps ?

Une mobilisation globale de l'être

Un engagement fort

La peur de prendre la parole

4. Un opérateur de l'action

Une intensité variable

Un acte intentionnel ?

Prise de parole et défection

La défection comme valeur ?

La parole et l'action matérielle

Les formes de l'action

5. Une alternative à la violence

Exercer une force sans engendrer de domination

La violence, une réalité difficile à saisir

Un espace de transposition de la violence

Mélange des formes et séduction

La parole sans violence : contrôle des pulsions, séparation et symétrie

La communication non violente

II. La parole, enjeu de civilisation

6. La première parole

De la préhistoire à l'histoire de la parole

Parole humaine, communication animale

Que font les premiers hommes avec la parole ?

Dans les mondes primitifs

La reconnaissance d'un rôle central

7. Une rupture civilisationnelle

La parole au cœur d'une rupture civilisationnelle

Un processus de différenciation

Une diffraction historique de la parole

8. Ma parole vaut la vôtre : les enjeux de la symétrie démocratique

Une société organisée autour de la parole

L'invention de la rhétorique

Le refus de l'inégalité devant la parole

La rhétorique ou la mise en observation du langage

Une triple rupture

9. De la violence à la douceur : la promesse du processus de civilisation

L'idéal d'une société plus douce à vivre

La nouvelle justice grecque

La " pacification des mœurs "

L'objectivation de l'émotion

L'invention de la civilité

Les joutes oratoires

10. Intériorité, individualisme et parole singulière

Depuis quand y a-t-il des individus ?

La rupture avec le " nous "

Un principe de séparation généralisé

Au cœur de l'intériorité

Creuse en toi !

Conclusion. La parole au cœur d'un nouvel univers de valeurs

Un nouvel univers de valeurs

Parlez, mais taisez-vous !