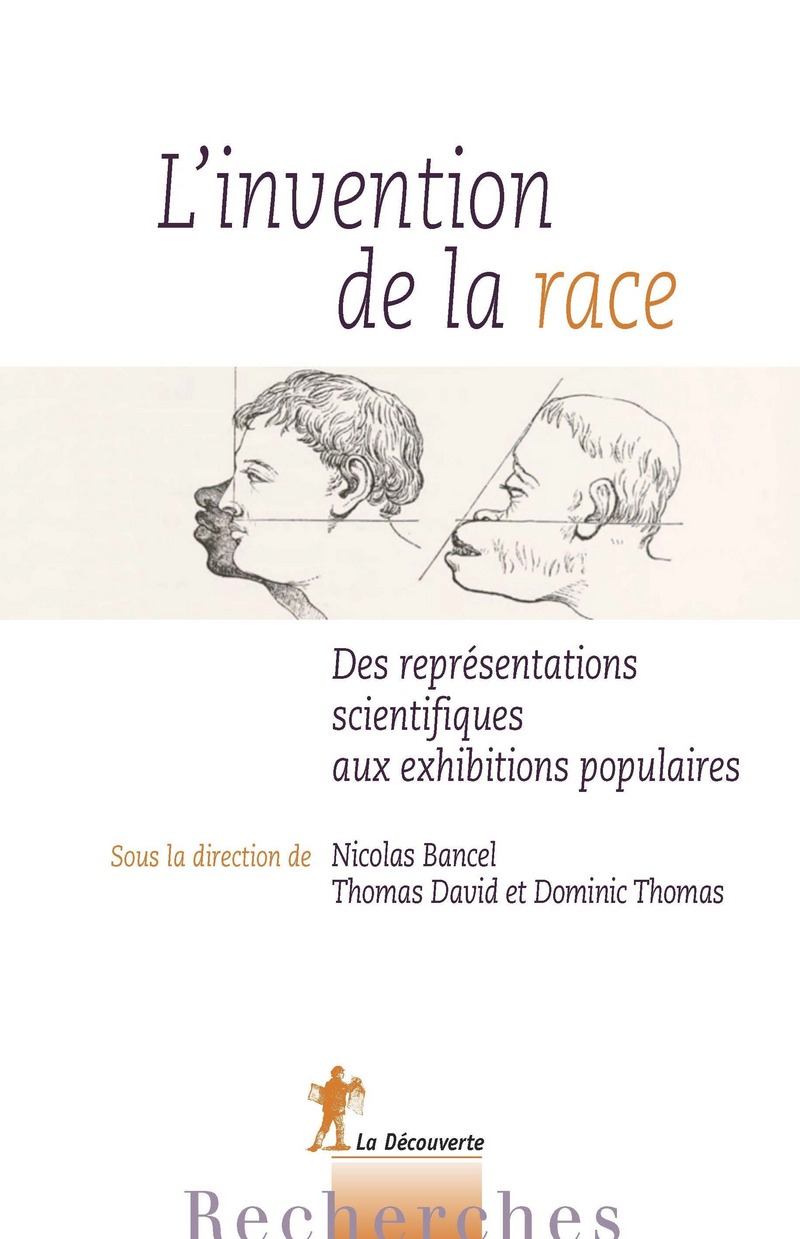

L'invention de la race

Des représentations scientifiques aux exhibitions populaires

Nicolas Bancel, Thomas David, Dominic Thomas

Comment est né le concept de " race " ? Pourquoi est-il devenu si rapidement hiérarchique, distinguant les " races inférieures " des " races supérieures " ? Et comment ce concept a-t-il pu revêtir une telle importance, aussi bien au sein de la communauté scientifique qu'auprès du grand public, au cours du XIXe siècle et du début du XXe, jusqu'à être utilisé pour expliquer l'histoire et le devenir de l'humanité ?

L'Invention de la race analyse la genèse des conceptions scientifiques de la " race ", et montre que les nouvelles techniques de mesure et de représentation des corps racialisés opèrent une révolution visuelle majeure, inscrivant la différence humaine dans la biologie. Cet ouvrage avance qu'à partir d'une origine européenne l'idée de race s'est étendue – par les connexions transnationales de réseaux scientifiques et marchands – à tout l'Occident, mais aussi au Japon, à la Corée et à une partie de la Chine. Partout, elle suscite représentations et politiques raciales discriminatoires.

L'ouvrage montre aussi que les théories sur les hiérarchies raciales ont influencé les spectacles ethniques (dont les zoos humains), les expositions internationales et coloniales, la photographie ou les collections ethnographiques qui ont largement contribué à forger une vision du monde fondée sur l'inégalité des races.

Nb de pages : 440

Dimensions : * cm

ISBN numérique : 9782707183187

Nicolas Bancel

Nicolas Bancel

Nicolas Bancel est historien, professeur à l'université de Lausanne, directeur du laboratoire plurisciplinaire Grissul et vice-président du groupe de recherche Achac (Association pour la connaissance de l'histoire de l'Afrique contemporaine). Il a co-dirigé Ruptures postcoloniales. Les nouveaux visages de la société française (La Découverte, 2010), Culture postcoloniale (Autrement, 2007), La fracture coloniale. La société française au prisme de l'héritage colonial (La Découverte, 2005) et Lyon, capitale des outre-mers. Immigration des Suds & culture coloniale en Rhône-Alpes & Auvergne (La Découverte, 2007).

Thomas David

Thomas David

Dominic Thomas

Dominic Thomas

Dominic Thomas, directeur du département d'études françaises et francophones de l'université de Californie à Los Angeles (UCLA), est spécialiste des politiques d'échanges culturels entre l'Afrique et la France et des questions d'immigration et de racisme en Europe. Il a notamment publié La France noire (avec Pascal Blanchard, La Découverte, 2011) et Africa and France : Postcolonial Cultures, Migration, and Racism (Indiana University Press, 2013).

Extraits presse

2014-09-05 - Antoine de Baecque - Le Monde des Livres

Après de nombreuses publications et communications autour des zoos humains (voir par exemple l'exposition du Musée du Quai Branly " L'invention du sauvage "), le colloque universitaire de Lausanne de 2012 intitulé " L'invention de la race ", dont l'ouvrage s'inspire, souhaite analyser la genèse des conceptions scientifiques de la " race " et leurs conséquences sur les taxonomies des collections humaines, dans les musées et les exhibitions ethniques. Cet ouvrage a effectivement pour ambition d'interroger l'origine et la destinée du concept scientifique de race, né en Europe au milieu du XVIIIe siècle. Il questionne les modalités de diffusion de ce concept ainsi que son influence sur le racisme scientifique et ses effets, mais également sur sa réception dans d'autres aires culturelles non européennes (Chine, Japon, États-Unis par exemple).

2014-09-24 - liens socio

Comment est né le concept de race ? Pourquoi s'est-il imposé au XIXe siècle, dans la communauté scientifique comme dans la société ? Telles sont les questions auxquelles répond cet ouvrage collectif dirigé par trois historiens, spécialistes de la période coloniale et des migrations. Une vingtaine de contributions explorent la généalogie de la notion de race à partir du XVIIe siècle, l'internationalisation du concept et ses usages, jusqu'au XXe siècle, lors des manifestations culturelles (expositions internationales, zoos humains, musées). Parmi les contributions notables, celle de Thierry Hoquet revient sur genèse de la notion de race dans les études de médecine et de biologie, menées par trois " taxinomistes précoces " : François Bernier, Buffon et Carl von Linné. Il montre la naturalisation croissante du terme : " L'histoire du concept ferait la transition d'une approche en termes de lignages à une approche naturaliste. " On passerait d'une conception de la race comme filiation, réelle ou supposée (par exemple, la race de Caïn), à la recherche de caractéristiques physiques similaires (craniométrie). " Selon cette lecture, l'application de la "race' aux humains serait première et s'étendrait à partir de ce cas d'espèce à l'ensemble du règne animal. " Elle se déploie également au niveau international, comme en témoignent les usages savants et populaires de la notion en Europe, en Afrique ou encore, ce qui est moins connu, en Russie, en Asie et au Japon. L'ouvrage permet de comprendre la circulation des savoirs à cette époque, tout en montrant les liens entre l'anthropologie physique et les lieux d'exhibition de groupes ethniques. Les forains, notamment, auraient participé à la diffusion du discours raciste hors de l'espace scientifique en exhibant des hommes qualifiés de " sauvages " ou de " chaînons manquants ". Une imposante bibliographie permet d'approfondir le sujet.

2014-11-01 - Maud Navarre - Sciences Humaines

Table des matières

Introduction

L'Invention de la race : représentations scientifiques et populaires de la race, de Linné aux spectacles ethniques

La généalogie du concept de race au XIXe siècle - L'internationalisation et l'institutionnalisation de l'anthropologie raciale au XIXe siècle - La transcription et l'exhibition de la race - Conclusion

I / Généalogie de la race au XVIIIe siècle

1. Biologisation de la race et racialisation de l'humain : Bernier, Buffon, Linné, parThierry Hoquet

François Bernier ou la race comme espèce logique

Buffon : type idéal et dégénération

Linné ou le règne de la tétrade

Race : le terme et le concept

2. Petrus Camper et les variétés crâniennes, par Miriam Claude Meijer

Variétés au sein de l'espèce humaine

Les obstacles à la " ligne faciale "

Les sources simiesques de l'anatomie humaine

L'intégrité oculaire

S'inspirer de Buffon pour corriger Buffon

3. La fabrique du " Nègre " au cap du XIXe siècle : Petrus Camper, Johann Friedrich Blumenbach et Julien-Joseph Virey, par Francesco Panese

L'anthropologie esthétique de la différence de Petrus Camper (1722-1789)

De la mesure de l'angle facial à l'observation naturaliste des crânes chez Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840)

Animalisation et corruption du Nègre chez Julien Joseph Virey (1775-1846)

Conclusion

4. La case et la séquence. Classifications et enchaînements dans les illustrations scientifiques sur les races humaines (1770-1830), par Martial Guédron

Les trois caractéristiques de la période 1770-1830

Images séquentielles et discours sur la hiérarchie des races

Le rôle de la case dans la lecture de la race

5. La " science nouvelle " de Christoph Meiners (1747-1810), par Britta Rupp-Eisenreich

La " science nouvelle " dans l'oeuvre de Meiners

Les modèles, avoués ou non, de la " science nouvelle "

La réception de Meiners par ses contemporains

Chaque peuple mérite d'être étudié en lui-même

La controverse avec Blumenbach

Conclusion

II / Internationalisation et institutionnalisation de l'anthropologie raciale au XIXe siècle

6. Construction et circulation de la notion de " race " au cours du XIXe siècle, par Carole Reynaud-Paligot

L'affirmation de la notion de race au sein des différents champs savants durant la première moitié du XIXe siècle

La notion de race chez Michelet, Taine et Renan

Gobineau ou la centralité de la notion de race

La notion de race au temps de l'institutionnalisation de l'anthropologie

Circulations internationales

7. " Et on ne peut s'empêcher de rire " : la physio-anthropologie en Belgique et au Congo (1882-1914), par Maarten Couttenier

Des races belges ?

Des races congolaises ?

Le doute

Le spectacle des Sauvages

Le Musée du Congo

Le Musée du Congo belge

8. Perceptions danoises de la race et anthropologie à l'aube du XXe siècle

,

par Rikke Andrassen

Science de la race et craniométrie

Liens internationaux

Expositions et anthropologie

Darwin et la survie de la race la plus apte

Hommes de nature

Le Danemark comme métropole civilisée

Hommes de culture

Le péril jaune

Les nombreuses exceptions

9. Les discours sur la question raciale à l'époque de la Russie impériale au XIXe siècle, par Vera Tolz

Rejeter l'" exceptionnalisme russe "

L'émergence d'une pensée raciale en " Occident " et en Russie

L'essor du déterminisme biologique

Les implications sociétales des théories de la race

Une particularité russe ?

Conclusion

10. La réception de l'idée de race en Asie orientale, par Gérard Siary

Les discours sur l'autre avant la confrontation à l'Occident

L'idée de race en Chine

Le Japon et la question de la race

11. La Société d'anthropologie de Tokyo et la question aïnoue : classifications raciales, préhistoire et identité nationale dans les années 1880-1910, par Arnaud Nanta

De Morse à von Baelz : préhistoire et substitution raciale

L'anthropologie moderne, entre identité nationale et construction de l'altérité

1888-1897 : enquêtes raciologiques et études ethnologiques

De la mission Torii aux Kouriles à l'affirmation de l'anthropologie physique

Conclusion

12. Guerre, commerce et science : biologie de la race en Afrique du Sud, par Patrick Harries

Science naturelle

Crânes et squelettes

Nouvelles directions

Conclusion

III / Transcription et exhibition des races

13. Du cabinet de curiosité à la " Vénus hottentote " : la longue histoire des exhibitions humaines, par Gilles Boëtsch et Pascal Blanchard

L'enchantement de l'anormalité

Le désenchantement de l'anormalité

Le passage du " mirabilé " au chaînon manquant

Le passage d'un temps à un autre temps

14. Race, forains, handicap et phénomènes de foire, par Robert Bogdan

Le monde du divertissement

Une représentation trompeuse

Les modes de présentation

Les catégories de présentation exotique

Études de cas de certains phénomènes

Conclusion

15. La vue, l'ouïe et les autres sens : hiérarchies raciales dans les expositions universelles américaines, par Robert W. Rydell

Exposition universelle : la vue

Les sons associés à la race

Appréhender les expositions universelles à travers le toucher, le goût et l'odorat

L'exposition universelle : un creuset de sensations

16. Les exhibitions humaines dans les expositions universelles : entre catégorisation scientifique et exotisme ? World's Columbian Exposition, Chicago, 1893, par Catherine Hodeir

Exotisme et racialisme

Derrière le décor

Un conflit entre officiels et entrepreneurs privés

Une situation coloniale inédite

Le destin des indigènes pendant et après l'exposition

17. Exhiber Haïti : la race remise en question durant l'Exposition universelle colombienne de 1893, par Charles Forsdick

La race à l'Exposition universelle de Chicago

Le village du Dahomey

Le pavillon haïtien

Frederick Douglass, commissaire du pavillon haïtien

18. L'exhibition des races dans l'exposition aux St. Louis Anthropology Days de 1904, par Fabrice Delsahut

Race et anatomie ou la " mal-mesure de l'Homme "

Race et éducation ou l'"

Americanized Indian "

La recherche de l'" athlète naturel "

Race et melting-pot ou l'histoire de la " race américaine "

Conclusion

19. Des Esquimaux au muséum, un Pygmée dans une cage... et, partout, le darwinisme social, par Herman Lebovics

La nature au service du capitalisme entrepreneurial américain

Le Muséum américain d'histoire naturelle et les Esquimaux

L'histoire d'Ota Benga

Conclusion

20. Émile Yung et le Village noir de l'Exposition nationale suisse de Genève en 1896, par Patrick Minder

Éléments biographiques

La publicité autour de la conférence

Les préparatifs de la conférence

Le contenu de la conférence

L'impact de la conférence

Les reliquats du Village noir

Conclusion

21. Et la race devint spectacle. Généalogies du zoo humain en Europe et aux États-Unis (1842-1913), par Nicolas Bancel

En Europe, classer et hiérarchiser

Les registres de l'altérité

Aux États-Unis, l'initiative généalogique de Barnum

Divergences généalogiques... et convergences du modèle de l'

ethnic show

22. Au-delà de l'objectivité. Photographie anthropométrique et culture visuelle, par Christian Joschke

La photographie comme outil pour l'enquête anthropologique

La photographie anthropométrique et le " public éclairé " : le cas berlinois

Bibliographie

Liste des auteurs.