La destruction de Berlin

De l'explosion urbaine à Germania, 1860-1945

Stéphane Füzesséry

La croissance explosive de Berlin entre 1860 et 1910 a-t-elle favorisé la réception du nazisme ? La " décivilisation " qu'a connue l'Allemagne après 1933 est-elle née en réaction à la nouvelle civilisation urbaine apparue en plein cœur du Brandebourg au début du XXe siècle ? Pourquoi les nazis, qui n'ont pourtant cessé de clamer leur haine de la très grande ville, ont-ils voulu transformer leur capitale en une mégalopole de dix millions d'habitants ? Et dans quelle mesure la mise en œuvre de ce projet à partir de 1938 a-t-elle préfiguré la destruction de Berlin par les bombes alliées ?

Le livre tente de répondre à ces questions. Envisageant à nouveaux frais l'histoire convulsive de Berlin entre 1860 et 1945, il observe comment deux générations d'Allemands, confrontés au brutal changement d'échelle de leur capitale et aux formes inédites empruntées par la vie métropolitaine, sont parvenus à en surmonter les effets les plus déstabilisants tout en nourrissant de profonds doutes sur la viabilité à long terme de la très grande ville – une forme de peuplement en rupture complète avec la tradition urbaine allemande.

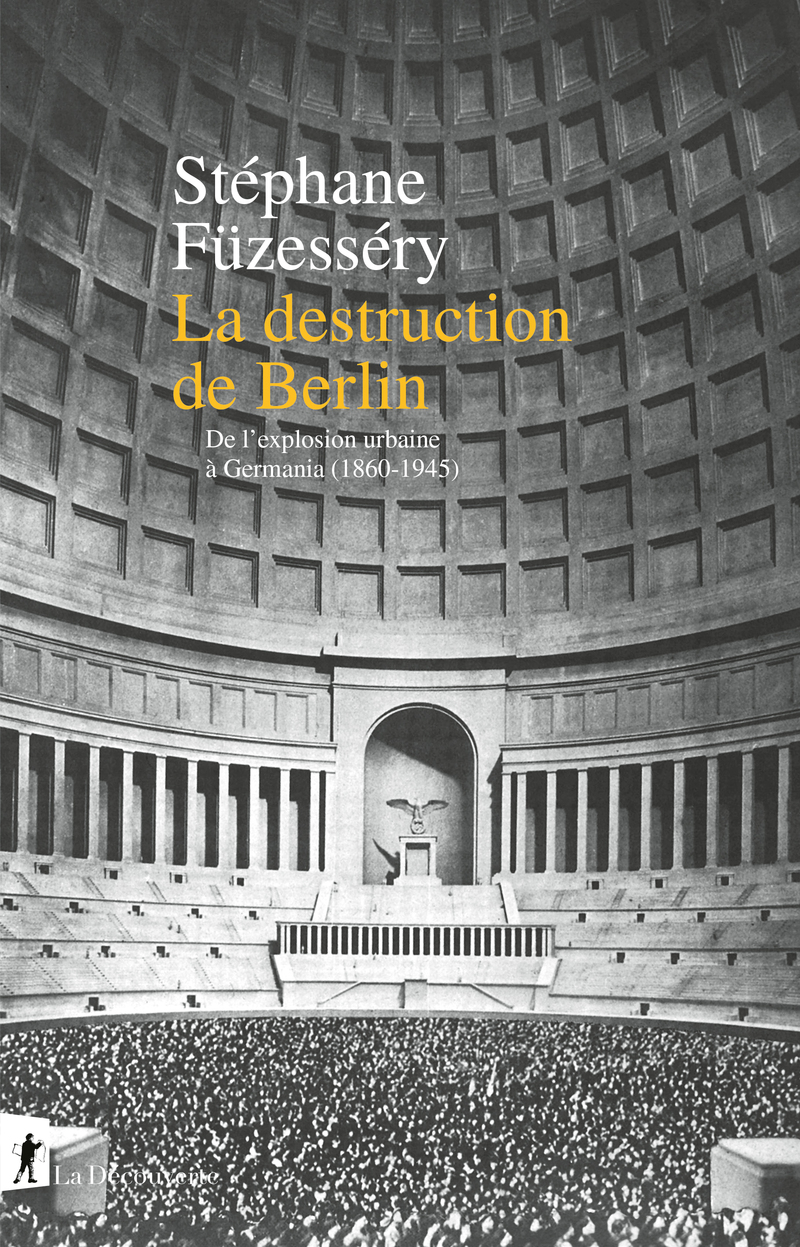

Il apporte ainsi un éclairage neuf sur la détestation nazie de Berlin et sur la manière dont, une fois au pouvoir, les dirigeants du IIIe Reich ont voulu reconstruire leur capitale. Revenant sur la genèse et la mise en œuvre de ce projet connu sous le nom de Germania, il montre que la destruction de Berlin a commencé avant les bombardements alliés et que le chantier de la mégalopole nazie – par ses besoins en main-d'œuvre et en matériaux – a participé à la fuite en avant du régime vers la guerre, entraînant en retour l'une des plus vastes campagnes de dévastation jamais entreprises contre une ville.

Nb de pages : 376

Dimensions : 15.4 * 24 cm

ISBN numérique : 9782348088001

Stéphane Füzesséry

Stéphane Füzesséry

Actualités

Actualités

Extraits presse

A l'aube du XXᵉ siècle, Berlin, capitale en expansion frénétique, devient un laboratoire d'angoisses urbaines. La surpopulation, les bouleversements sociaux et les ruptures culturelles ébranlent les classes populaire et moyenne. Dans " la Destruction de Berlin ", l'historien et architecte Stéphane Füzesséry souligne qu'" en provoquant l'effondrement périodique de la civilisation urbaine, ces crises ont fini par inciter une partie des classes moyennes urbaines à reporter leur voix sur le parti nazi ".

2025-08-20 - Alexandre Thuet Balaguer - Le Nouvel Obs

En 1945, Berlin n'était plus qu'un champ de ruines. Un constat que dresse Stéphane Füzesséry au terme d'une démonstration vivante et informée. Outre qu'elle bénéficie de sa double compétence d'urbaniste et d'historien, elle s'inspire d'une pluridisciplinarité bienvenue, en puisant dans les ressources de la sociologie, de l'anthropologie et de l'architecture, sans ne jamais céder au jargon. Bref, une plongée passionnante dans un monde que la Seconde Guerre mondiale a précipité aux abîmes.

2025-08-28 - Olivier Wieviorka - Libération

La destruction de Berlin n'est pas comme on le pense généralement le fruit des bombardements alliés, elle a commencé bien avant, dès l'accès des nazis au sommet de l'État. Pour eux, dit l'auteur, il ne s'agissait pas de prendre le pouvoir à Berlin, mais sur Berlin, ville qu'ils abhorraient. C'est à la destruction de la ville, de ses formes de sociabilité et de sa diversité, que les nazis vont s'adonner en décidant d'installer un nouvel ordre urbain. (...) En définitive, l'univers de la très grande ville, sa métropolisation sous le signe de l'éclair, a pu insuffler au nazisme une part de sa " modernité ". Sans pour autant le produire " mécaniquement ", mais en ouvrant des brèches dans lesquelles il allait s'engouffrer. L'hypothèse de départ devient au fil de la lecture convaincante. Elle refaçonne un pan d'histoire sur lequel on ne s'interrogeait pas assez.

2025-10-14 - Sonia Combe - En attendant Nadeau

Puisant aux meilleures sources allemandes (statistiques officielles, documents administratifs, études universitaires, récits et souvenirs de Berlinois), l'auteur décrit avec précision le moindre aspect de la vie berlinoise. (...) Cette remarquable "biographie" de Berlin ne peut être résumée, tant elle apporte d'informations aussi bien sur la nature en ville, les espaces verts et les vastes parcs que sur l'automobile, les accidents de la route, la construction d'autoroutes, avec régulièrement des notations sur d'autres métropoles. La troisième partie est consacrée au nazisme, à sa conception de l'urbanisation pour l'Allemagne et à son intention concernant Berlin, future capitale du IIIe Reich, Germania. Stéphane Füzesséry analyse également la conquête de Berlin par les nazis, alternant démagogie et terrorisme.

2025-11-01 - Thierry Paquot - Esprit

Vidéos

Table des matières

Avant-propos

Introduction

La très grande ville comme forme spatiale et sociale à la fois

Le choc allemand de la métropolisation

Non pas une, mais deux crises superposées

L'autre modernité berlinoise

Partie I. Surrection

1. La rupture d'échelle métropolitaine

Anatomie d'une explosion urbaine

Habiter et travailler

Circuler et transporter

Approvisionner et assainir

2. Le paysage d'expérience de la très grande ville

Surpeuplement, affluences de masse, congestion

Mobilités pendulaires, intensification du trafic, désordre circulatoire, accidents

Synchronisation, accélération, différenciation

Les nouveaux paysages sensoriels de la métropole

3. La crise berlinoise de la modernité allemande

Berlin, une ville étrangère à la " terre des Allemands " ?

Berlin, une ville parasite ?

Berlin, une ville pathogène ?

Berlin, une ville stérile ?

Partie II. Acclimatation

4. Les chantiers de l'acclimatation urbaine

Déconcentrer la très grande ville, ménager le citadin

Réformer l'habitat, éduquer l'habitant

Réintroduire la nature en ville, " renaturer " le citadin

Prévenir les accidents, discipliner les usagers de la rue

5. Les dialectiques de l'adaptation citadine

Réserve citadine et civilité ordinaire

Accélération et automatisation de la démarche

Éblouissement, assourdissement, vertige

La pharmacologie des loisirs métropolitains

6. Les crises de la normalisation métropolitaine

Crises, ordre et désordre public

Crises et détresse ordinaire

Crises, famine et angoisse de la famine

Crises, insécurité et incivilité

Partie III. Destruction

7. La destruction du paysage psychique de Berlin

La détestation nazie de Berlin

Heurs et malheurs du " combat pour Berlin "

La résistible ascension électorale des nazis à Berlin

Les nazis au pouvoir à l'assaut de la démocratie urbaine

8. L'impasse monumentale de l'utopie Germania

La très grande ville dans la vision nazie de l'espace

Germania, une uchronie nazie

La signification biopolitique du gigantisme

Les apories d'un chantier nazi

9. L'épreuve berlinoise de la dévastation

Une société de l'adaptation

Une société de la ségrégation

Une société de la résilience

Une société de l'effondrement

Conclusion

Remerciements.