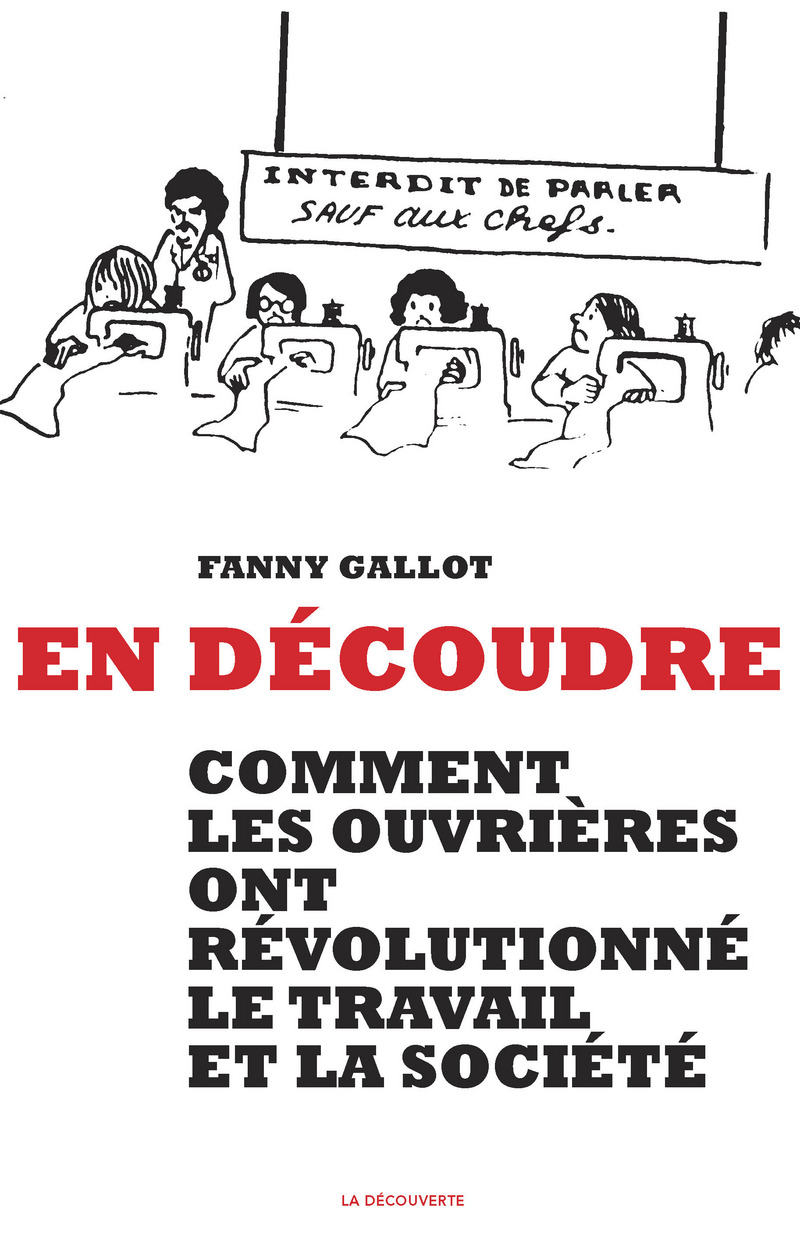

En découdre

Comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société

Fanny Gallot

Alors que depuis la fin des années 1990, le monde ouvrier revient sur le devant de la scène avec des luttes de plus en plus dures (occupations, séquestrations, grèves de la faim, menaces de faire " sauter l'usine ", etc.), le rôle joué par les femmes a été passé sous silence. À la différence des hommes, elles ont souvent effectué leur carrière entière dans la même usine et subissent de plein fouet l'épreuve des restructurations ou de la liquidation pure et simple.

Qui sont ces femmes décidées à " en découdre " ? Ayant commencé à travailler après 1968, elles n'ont plus grand-chose de commun avec leurs mères : elles ne sont ni fatalistes ni résignées. Grâce à leurs combats, de nouvelles lois ont révolutionné le travail et, plus largement, la société. Elles ont obtenu d'être reconnues comme des salariée s à part entière, et non pas comme des subalternes devant se contenter d'un salaire d'appoint. Elles ont mis en cause le pouvoir des petits chefs disposant d'un quasi-droit de cuissage. Elles ont donné sa dignité au travail en usine jusqu'alors considéré comme dégradant pour une femme. Elles ont changé le fonctionnement syndical en refusant de tout déléguer aux hommes. Les syndicats ont été obligés de prendre en charge des questions comme la contraception, l'avortement ou le partage des tâches familiales.

Fanny Gallot s'est appuyée, entre autres, sur les témoignages précis des femmes engagées dans cette lente et profonde révolution. Elle raconte leurs histoires surprenantes et émouvantes, comme celles des ouvrières de Chantelle et Moulinex dont les luttes ont marqué l'actualité.

Nb de pages : 288

Dimensions : 15.5 * 24 cm

ISBN numérique : 9782707186171

Fanny Gallot

Fanny Gallot

Extraits presse

2015-05-07 - Anne Crignon - L'Obs

L'ouvrage donne pour une fois la parole aux femmes ouvrières, celles qui furent victimes des " charrettes " du tournant des années 2000, en choisissant deux entreprises emblématiques : Chantelle et Moulinex. Cette génération 68, qui baignait dans l'obsession du " temps de vivre " ; le problème que représentait alors la maternité, les conditions de travail déshumanisées, la lancinante inégalité salariale et les " grèves de femmes ". Avant que la crise ne mette de plus en plus l'accent sur leur statut de victimes. Bâti sur des témoignages, un beau portrait de génération.

2015-06-01 - Liaisons Sociales

L'historienne française Fanny Gallot a suivi les combats de femmes ouvrières depuis les années 60 jusqu'aux fermetures d'entreprises au début des années 2000. Dans un essai vivifiant, elle montre comment à travers leurs relations avec leurs patrons, les syndicats ou encore le mouvement féministe, ces militantes ont " révolutionné le travail et la société ".

2015-07-01 - Axelle

C'est à la génération de femmes entrées en usine dans l'après-Mai 68 et licenciées à la fin des années 90 que s'intéresse cette étude, (...) qui s'inscrit dans le renouvellement de l'historiographie ouvrière et sa prise en compte du genre. Une entreprise salutaire car peu se rappellent que, dans les années 70, synonymes au féminin de libération, des ouvrières étaient soumises à une discipline qui évoquait le couvent et les ateliers de prisons, expression de " l'ordre patriarcal ".

2015-08-13 - Yannick Ripa - Libération

"Ouvrière n'est pas le féminin d'ouvrier." Historienne, Fanny Gallot a pris la formule de la sociologue Danièle Kergoat au sérieux. Elle est partie recueillir la parole, en direct ou dans les archives, de femmes qui ont connu la double peine du travail en usine et du travail ménager, en se centrant plus particulièrement sur les ouvrières de Moulinex à Alençon et de Chantelle à Saint-Herblain. S'efforçant de relier la trame de la grande et de la petite histoire, elle montre comment ces femmes ont diversement abordé et participé aux transformations de la condition féminine et ouvrière de la seconde moitié du XXe siècle. Elle restitue finement leurs contradictions. Mais aussi celles des syndicats, CGT et CFDT en tête, face à la conciliation entre vie familiale et salariat, à la pénibilité du travail, au harcèlement sexuel ou encore à l'action collective. Du bel ouvrage qui rappelle que ces contradictions sont loin d'appartenir au passé.

2015-09-01 - Igor Martinache - Alternatives économiques

Les historiens ont mis un temps certain à se pencher sur l'histoire des ouvriers. Aujourd'hui, des dizaines d'ouvrages la documentent du moins s'agissant des hommes. Le dernier ouvrage consacré aux femmes ouvrières, dû à la sociologue Danièle Kergoat, date de 1982. Reprenant à son compte l'adage de cet auteur, " ouvrière n'est pas le féminin d'ouvrier ", l'historienne Fanny Gallot les replace dans la lumière. Avec En découdre, elle entreprend de raconter la réalité vécue par ces femmes, de la période post-68 à nos jours, et de montrer comment le genre des ouvrières détermine leur position et leur rapport au travail, tout comme le travail influe sur leur construction en tant que femmes.

2015-10-08 - Elsa Sabado - L'Humanité Dimanche

L'auteure mène une étude ambitieuse sur la vie et les luttes des ouvrières, en particulier celles des entreprises Moulinex et Chantelle, de 1968 à 2000. (...) Fanny Gallot s'interroge à leur propos en posant deux questions : comment les ouvrières ont-elles mis en œuvre leur capacité à agir et comment les identités de genre et de classes ont-elles été modifiées ?

2016-10-03 - Cahiers d'Histoire

Fanny Gallot conduit sa réflexion à partir de l'analyse conjointe des positions de classe et de genre. Au fil des douze chapitres thématiques qui composent l'ouvrage, elle interroge les divisions sociales et de genre à l'œuvre aussi bien dans le travail à l'usine que dans l'engagement syndical ou dans l'espace familial. (...) Mais dans tous les casn Fanny Gallot nous montre comment ces femmes " en décousent " aussi bien au quotidie que dans les périodes de mobilisation collective, et si leur place dans la production n'en apparait pas fondamentalement changée au bout du compte, elles parviennent néanmoins à faire bouger les lignes imposées par les assignations de genre et de classe. Cette capacité à agir, déclinée sous des formées variées, constitue un fil directeur très éclairant de l'analyse.

2016-12-22 - Christine Hamelin - Population

Vidéos

Table des matières

Introduction

1. L'obsession du temps

Génération 1968

Nous sommes toujours en train de courir

Les pratiques de réappropriation du temps

2. La maternité à charge ?

La mère courage revisitée

Maternité ou parentalité ?

Travail et famille, la conciliation maternelle

3. Entre conciliation et égalité

La ségrégation sexuelle

Enrichir et élargir les tâches

Les impératifs de conciliation et d'égalité

4. Souffrance subie et souffrance combattue

Dénoncer les conditions de travail contre la déshumanisation

L'empreinte du temps : la " crise de nerfs " et sa réappropriation

L'avènement des TMS

5. Les ouvrières au miroir du produit

La fierté du produit

La fabrique d'une identité

De la réappropriation du produit à la réappropriation de l'usine ?

6. L'usine : une famille ?

Construire la convivialité

Des catherinettes aux médaillées du travail : des usages pour tous les âges

7. Égalité et ordre patriarcal

" Travail égal, salaire égal " : un horizon dépassé ?

L'émergence de l'" égalité professionnelle "

De l'égalité professionnelle à la mixité

8. Guerre des sexes ?

Des filles plus si faciles

Les chemins de la dignité

Comment le genre trouble la classe ? (et

vice versa)

9. Entre objets et sujets féministes

Quand des féministes rencontrent des ouvrières

Le syndicalisme, un bouclier antiféministe ?

Des " féminismes silencieux non revendiqués comme tels " ?

10. Militer au quotidien ?

Se syndiquer

La division sexuée du travail dans les syndicats

Syndicaliste à l'usine : entre discrimination patronale et parternalisme syndical ?

11. " Grève de femmes ", " femmes en grève "

La formation des filles de Chantelle

Quelle visibilité pour les ouvrières de Moulinex ?

Un genre de la grève ?

12. Garder la parole ?

Devenir " une ancienne de "

Maintenir le collectif

Écrire pour garder en mémoire la parole des ouvrières

Conclusion. Manichéennes, désuètes et surannées ?

Remerciements

Entretiens

Sources

Notes.